04/04/2013

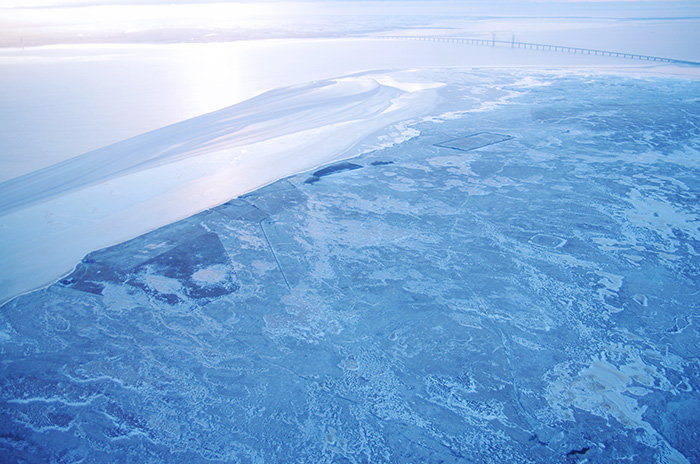

これと似た風景、どこかで見た、と思った。だけどどこで見たのかがどうしても思い出せない。長々と考えて、ようやくわかった。シムシティ。ほとんどやったことのない、あのゲームの世界だ。

—

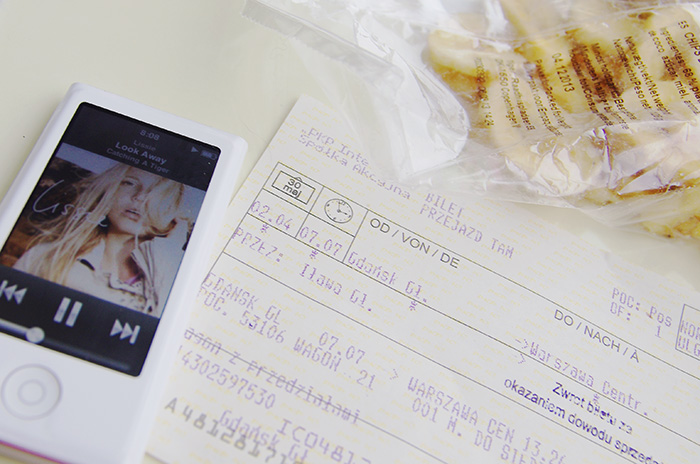

グダニスクからワルシャワまでは、電車で6時間以上かかる。時間が限られているなかでそれでもグダニスクを旅程に入れたのは、もちろん航空券の事情や、複雑な歴史をもつグダニスクの町に興味があって外したくなかったというのもあるけれど、なにより電車に乗っていたかったからだった。移動時間は長ければ長いほどいいと言い切るくらい、わたしは電車で過ごす時間を愛している。特に、東欧のなだらかな土地を走る、座席がコンパートメントになっている古い電車が本当に本当に好きなのだ。

グダニスク駅に着いたのは朝7時。電車はワルシャワ経由、クラクフ行き。これだけで胸高鳴る。

電車ではだいたい、ぼんやりと窓の外を眺めながら音楽を聴いたり、本を読んだり、お菓子を食べたり、まどろんだり、なにか普段考えないようなことを考えたりして過ごす。もともとひとり遊びが得意なうえ、電車に乗っていれば何もかもがとくべつになるので、いつまでそうしていても飽きない。

—

わたしの同級生には、ポーランド、それもワルシャワで育った子が3人いる。3人ともとにかく洒落ていて、いい具合に力が抜けていて、シュールなものが好きで、力強いけれどどこか翳りのある音楽を聴き、本をよく読む。だから、わたしにとってワルシャワはずっとそういうイメージのまちだった。

ワルシャワ中央駅に着いて宿に荷物を置き、まず向かったのはTarabukというブックカフェ。Biotope Journalさんの「ポーランドで書店」という記事(Link)を読んで、ここだけは必ず行くぞ!と意気込んでいたのだった(わたし、昨年秋からBiotope Journalさんにすっかりハマっていて、特に毎週日曜のメールマガジンはお昼ごろからまだかなーまだかなーとそわそわ待つくらい楽しみにしているのです)。記事で見た通り本当にすてきなお店で、本を次々めくったり、なにやら話し込んでいる人たちをソファーに沈んで眺めたりしていたら、飛ぶように時間が過ぎていった。

記事のなかのヤコブ・ブラート氏のインタビューに、“この店では、必ずしもすべての人が本を読んだり買ったりしなくとも良いと思っています。私にとって文化とは、単に本を読むということに限りません。”という言葉がある。自分に重ねるのは変かもしれないんだけれど、インタビューを読んで実際お店へ行って、なんだか目が開いたような気がしたし楽になった。両親から本を読めと言われて育って、初めての北欧旅行でまったく本を読めなかった口惜しい思いを原動力に語学をはじめたわたしは、本に対する畏怖の念がどうしても捨てられず、「読むこと」にも「持つこと」にも固執してしまう。もちろんそういうのが全部わるいわけではないしむしろそれがなくなったら駄目な気もするけれど(すくなくとも、わたしはことばを勉強しているわけだから)、一方で、もっと軽やかでありたいとずっと思っていた。

ここで過ごした時間は、なんだかひとつの答えみたいに、すっと胸のなかで溶けていった。知識と愛情を持って、でもざっくばらんに、緩やかに楽しめばいいじゃない。

注文したりんごのケーキは、どこかなつかしい味がした。

そしてTarabukは、友達を通じて見ていたワルシャワ、そのものだった。ゆったりと飾らなくて、でもどこかエッジがきいている、思い描いていたワルシャワ。そのことが、とてもうれしかった。

—

ワルシャワの旧市街は、宿からTarabukを挟んで反対側にあった。散歩にちょうどいい距離なので、お茶を飲んだあと、ぶらぶらと歩いていく。

旧市街は、想像していた以上にがっつり歴史地区だった(リサーチ不足甚だしくてごめんなさい)。13世紀からの歴史を持つここも第二次大戦でドイツ空軍に徹底的にやられてしまい、戦後もとの煉瓦も使って懸命に再建されたのだとか。ワルシャワの、美しいもうひとつの顔。

イースターの残り香。ポーランドの人、なんかイースター過ぎても飾り片づけてない気がする。なんでだろ。

—

さて、翌日にはもうひとつの、楽しみにしていた町へ。ワルシャワから電車で片道2時間半ほどのところにあるトルン。コペルニクスの出身地として有名な、中世の趣が残る町。

ゴシックの旧市庁舎は14世紀の着工だそうだけれど、ここも幾度となく戦火にさらされたらしく、現在の建物は再建されたもの。塔を破壊したのはスウェーデン軍だ(スウェーデンと反スウェーデン同盟との間で1700年から20年以上にわたって続いた「大北方戦争」中のことで、この戦争は最終的にはスウェーデンの敗北に終わるのだけど、前期に優勢だったスウェーデンはポーランド国王を廃位に追い込んでいる)。新しい町を訪れるたびに、戦争を重ねたヨーロッパの歴史のなかで犠牲を払いつづけたポーランドの像がすこしずつ立体的になっていくような気がして、胸が詰まる。

鳥が群れをなして、広場のうえを横切っていく。この町はその昔ドイツ騎士団の根拠地だったこともあり、ドイツ風の建物が目立つ。この広場に立って真っ先に連想したのは、北ドイツのリューベックという町だった。

聖母マリア教会。ここも外観はふつうの(とは言えそうとう大きいので、ふつうの範疇ではないのかもしれない)ブリック・ゴシックだけれど、内装はこれまで見たどの教会にも似ていない。とにかく絢爛、ロマンチック。こてっとしているといえばそうなんだけれど、見る人をうっとりさせる繊細さがある。

信仰のないわたしは、教会を巡りながら、信仰のある人間について考える。ここを作ったひと、ここで祈るひと。淡く想像することしかできない世界がそこにある。ヨーロッパの複雑に編み込まれた基盤の端っこをつかむために、その一方でわからないことに誠実でいるために、宗教と直接の関わりを持たないわたしは建築としての教会をつぶさに見て、それから考えることしかできない。まだ足元はぐらぐらしていて、目的地は遠い。

トルンのお店のディスプレイもまだイースター。アメリカではイースターといえばうさぎだと聞くし、スウェーデンでもうさぎやひよこの形のお菓子をたくさん見るけれど、ポーランドはほかの国に比べてひつじ勢力が強い(気がする)。あちこちのショーウィンドウに鎮座しているひつじ。和むわ、、、

ヴィスワ川沿いを散歩。ねむたげな色彩とゆったりした流れ。

—

グダニスクからワルシャワまでの電車は朝早かったこともあってすいていたけれど、ワルシャワ−トルン間は往復とも混んでいた。定員8名のコンパートメントがぎゅうぎゅう。コートかけに吊るしたダウンを背中でつぶして、バッグを膝にのせて、あまり動かないようにじいっと本を読んでいた。

ポーランド人はコンパートメントのなかで、もともと一緒に乗っているんじゃないかぎりほとんど話さない。それに加えて英語を話さない人も多いので、電車のなかで会話が弾むわけではなかった。それでもまわりの人たちはさりげなく荷物の上げ下ろしを手伝ってくれたり、行き先を聞いてくれて、降りるときに教えてくれたりした。

もう4月だけれど、窓の外には、雪の世界がつづいている。